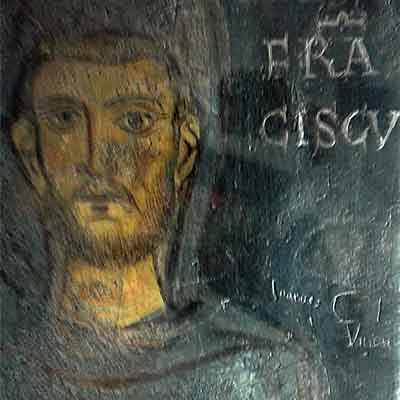

Basso medioevo, Italia centrale: 1208.

Comincia a farsi sentire un piccolo, anche un po’ buffo per alcuni, ma intenso fenomeno predicatorio. Nessuno lo può immaginare, ma nei secoli acquisterà dimensioni sempre più ragguardevoli e grande importanza in seno alla Chiesa Cattolica. Certo, non sempre i suoi adepti dimostreranno di averne pienamente capito lo spirito, ma saprà riprendere comunque la giusta rotta tracciata dal suo fondatore.

La sua forza? Essere vicino alla gente per idee e azioni. Predicare la fratellanza e la sorellanza in sintonia con il Creato. E il suo fondatore ha sempre riscosso la più grande simpatia popolare.

Tutti coloro che ancora ai giorni nostri visitano i monasteri del suo ordine, non possono che provare una intensa emozione nell’ assaporare il semplice misticismo del poverello di Assisi.

Ma il Francescanesimo è molto più di un fugace stimolo emotivo. La sua struttura, invisibile dalla bella superficie mistica e poetica, è stata costruita per poggiare come i piloni di un ponte; la sua intima essenza, invece, per inserire un cuneo nella struttura “blindata” della Chiesa di Roma.

Il ponte è stato un’opera di alta ingegneria in grado di congiungere sia l’antica sponda di Oriente con quella di Occidente, sia la moderna sponda dei sentimenti religiosi del terzo millennio con quella del Cristianesimo primitivo; il cuneo è servito per non far mai richiudere la fessura nell’organizzazione ecclesiastica.

Definire Francesco un semplice significa restare nel superficiale e, allo stesso tempo, avallare ciò che di lui è stato riportato solo dall’emotività popolare e dalla convenienza della Chiesa Cattolica. Ma è umano e fin troppo moderno pensare che chiunque abbandoni una posizione agiata per inseguire degli ideali, chi per un proprio sogno o per senso di responsabilità (civile o religiosa che sia) senta di voler dedicare la vita alla gente, sia da considerarsi scemo.

Apparentemente Francesco è stato proprio questo: uno scemotto al limite dell’eresia, ma nel contempo funzionale ad una Chiesa corrotta che lo dichiarò santo nel 1228, a soli due anni dalla morte, per dare al popolino il suo uomo (e l’esempio) “buono”.

La santificazione giustificò le stranezze dell’uomo e, automaticamente, raccolse benevolmente i suoi seguaci evitando loro di essere considerati eretici, anche se in taluni casi, non li salvò dall’inquisizione.

Ma cosa rappresentava realmente quest’uomo con la sua confraternita apparentemente innocua, pacifista, ecologista ante litteram? Padre Pietro Messa, docente di storia della spiritualità medievale e francescana all‘Istituto Teologico di Assisi e all’Ateneo Antoniano di Roma, ha detto: “Francesco non si è mai adagiato in una spiritualità evasiva, perché il suo punto di riferimento essenziale è stato sempre il Vangelo“.

Più che altro, il Quarto Vangelo (ndr), quello di Giovanni, l’unico dei quattro superstiti ed aggiustati dal Concilio di Nicea del 325 al Sinodo di Laodicea del 363, a riportare degli accenni esoterici dell’insegnamento di Gesù, anche se questi non sono mai stati evidenziati dal canone ecclesiastico.

In effetti, Francesco non emula né si riallaccia ai percorsi di qualche santo venerabile come Benedetto, Agostino o Bernardo, ma va direttamente alle radici dell’evento cristiano, alla persona di Gesù Cristo e con pochi ossequi al comune, dogmatico, pensiero cattolico dell’epoca.

Lui era figlio di una famiglia benestante. Il padre commerciava in spezie e stoffe frequentando spesso, e per lunghi periodi, la Provenza. Nella sua serena fanciullezza ebbe il privilegio di studiare e proprio grazie a ciò, probabilmente, sviluppò curiosità e coscienza critica.

La sua epoca è quella dei violenti scontri tra Cristiani e Musulmani per il dominio della Terra Santa. L’epoca in cui l’Oriente e l’Occidente acquistano consapevolezza di sé come entità globali.

Ancora ai giorni nostri, rappresentano una frontiera antica. Sono due identità che partono dall’etnocentrismo dell’Antica Roma e specificano una netta distinzione politica e culturale: la distinzione fra barbari e civili.

Erano barbari tutti coloro che vivevano fuori dal Mondo Romano.

Questo concetto di valore assoluto è stato mantenuto in maniera salda, e forse ancora più forte, quando la Chiesa è succeduta all’Impero. Così, Occidente ed Oriente, per secoli, ad esclusione reciproca, più che espressioni geografiche, hanno rappresentato differenti modelli politici e culturali, nonché diversi sistemi di valori sociali, politici e religiosi.

Quando, a partire dalla seconda metà del VII secolo, su tutta la costa meridionale e orientale del Mediterraneo, fino alla penisola iberica, si sviluppò la raffinata civiltà arabo-islamica, nel mondo cristiano si consideravano con disprezzo quelle regioni estranee.

Addirittura l’Europa Cristiana, occidentale, non impedì che i Crociati che andavano a combattere contro la presenza musulmana in Terra Santa, si comportassero con disumana crudeltà anche verso i loro correligionari dell’Impero Cristiano d’Oriente. La IV Crociata (1202-1204) venne dirottata contro la stessa Costantinopoli, che fu attaccata e conquistata.

Sempre più nettamente l‘Occidente contrastava l’Oriente e quest’ultimo coincideva tanto con il mondo musulmano, quanto con quello greco-ortodosso, entrambi avvertiti, seppure distintamente, estranei alla coscienza politica della Chiesa Cattolica Romana del tempo.

Francesco affronta questo contesto storico e lo fa creando una comunità composta da uomini e donne che lavorano insieme animati dalla fede in Dio e da uno scopo comune di fratellanza e solidarietà. Non è una comunità asserragliata nel proprio dogmatismo, ma proiettata nel mondo per comprenderlo e dialogarci, erede diretta dello spirito apostolico di Gesù Cristo.

Questa è la spinta che, nel 1213, porta Francesco in Marocco, attraversando la Francia e la Spagna. Lui voleva andare incontro al Mondo Orientale, e non si scoraggiò del fallimento dei suoi primi tentativi. Solo la terza volta, nel 1219, riuscì a raggiungere l’Egitto ed a incontrare il sultano Malek Al-Kamel a Damietta.

Francesco ha seguito il fanatismo crociato per stringere amicizia con il nemico, per dialogarvi e conoscerlo avendo sempre presente il rispetto reciproco: potrà toccare con mano quelle diversità tanto intollerabili per l’Occidente.

Suo contemporaneo è un dogmatismo religioso soffocante che genererà la sanguinosa repressione dell‘eresia Catara. Nel 1209 un formidabile esercito piomba sulla Linguadoca, allora principato indipendente nel sud-ovest della Francia, vicino alla Provenza, mettendola a ferro e fuoco e passando per le armi l‘intera popolazione. Fu uno sterminio immane, un vero e proprio genocidio, con persone uccise addirittura nelle chiese dove si erano rifugiate. Quest‘azione divenne una vera e propria guerra che si protrasse per circa quarant’anni divenendo la Crociata contro gli Albigesi (dal nome della città di Alby) per debellare l’eresia.

Intanto Francesco, attorno al 1210, rafforza ulteriormente il suo percorso di fede rifacendosi direttamente agli insegnamenti di Cristo con la libertà intellettuale di un pensiero cosmopolita.

La ricerca del dialogo e della fratellanza universale avevano già sollevato uno scalpore per noi inimmaginabile, ma la questione spinosa, quella che poi obbligherà il suo ordine a definire due strade di genere, è stata quella di

una comunità religiosa composta anche da donne.

La condizione femminile è sempre stata il punto controverso di molti credo religiosi.

La scarsa considerazione della donna ne è l‘effetto. C’è sempre stato una sorta di rifiuto a trovare nella femminilità un completamento. E’ inoltre abbastanza ambiguo, da parte di molti sostenitori del “femminino sacro”, individuare in antiche religioni la fede a questo principio invocando pratiche tipo quella di derivazione egizia dello “hieros gamos” (il matrimonio sacro) che sono solo un altro aspetto, diversamente motivato, delle umanissime pruderie sessuali.

Di sicuro, l’accoppiamento non rappresenta un aspetto negativo, ma, in quanto processo naturale, è decisamente inutile inserirlo in un contesto di religiosità come quello del messaggio primitivo di Cristo, poiché questo estrapola l’essere umano dalla materialità a cui appartiene per natura.

Il pensiero gnostico era basato sul dualismo tra lo spirito e la materia, dove il primo è principio benefico che si oppone alla malignità intrinseca della seconda. Ed anche il Cristianesimo, ad analizzarlo bene, è dualista.

Nel vangelo di Tommaso si trovano molti riferimenti all’uomo e alla donna che devono aspirare ad unità di intenti. La strada indicata è quella del superamento dei meccanismi umani e sociali di prevaricazione di alcuni su altri, per arrivare a liberarsi individualmente.

Non è strano che nei Vangeli il nome femminile più in voga sia Maria. Gli aggiustamenti della Chiesa Cattolica ne hanno fatto la madre di Cristo, arrivando ad individuarne altre due (di cui una, prostituta pentita). Ma in aramaico, Maria aveva il significato di discepola e Gesù Cristo tra i suoi discepoli aveva diverse Marie.

Dobbiamo riflettere su quest’ultimo aspetto nel pensare alla prima comunità francescana e a quanto fosse impossibile, per l’epoca, accettare un gruppo promiscuo in seno alla Chiesa: quali ne erano le motivazioni? Su cosa si basava? Francesco non sarebbe certo potuto andare dal Papa a parlare di Cristianesimo gnostico…

Perciò abituiamoci a guardare più in profondità quello che appare semplice.

Se capita di voler fare una visita alle radici del Francescanesimo, andando nella Valle Reatina, non soffermiamoci alla testimonianza del primo presepio a Greccio; rechiamoci piuttosto a Fonte Colombo, sul Monte Rainiero, là dove Francesco fece di una grotta naturale il suo “sacro speco” e vi scrisse la regola. Là dove c’è una cappelletta tutta al femminile, risalente agli inizi del XIII secolo, intitolata prima alla Beata Vergine, poi a Maria Maddalena.

Un omaggio al ruolo nascosto (dalla Chiesa degli uomini) delle discepole?